A rebeldia do amor em Roberto Benigni

Fellini gostava, deliberadamente, de palhaços. Isso é verdade. Talvez fosse por representarem, tão bem, a essência deste mundo ― ora fazem rir, ora fazem chorar, ora divertem, ora assustam. Porquê? Porque nos sentimos sempre estranhos, quase que a levar um murro no estômago, quando vemos um palhaço triste: palhaços e tristeza são dois conceitos que, a priori, a sociedade nos ensinou a ver como partes separadas. Mas esse desconforto tem um outro motivo ainda maior que se prende com este verso de A Divina Comédia, de Dante, “Não há maior dor do que a de nos recordarmos dos dias felizes quando estamos na miséria”. No fundo, estes seres estranhos têm tanto de realidade como de irrealidade. Tanto de concreto como de fantasia. E é tudo isso que os faz compreender na perfeição a essência da icónica frase, “it’s a sad and a beautiful world”, que Benigni atira a Tom Waits em Down By Law (1986), realizado por Jim Jarmusch, e que representa como ninguém a cinematografia do nosso enfant terrible Roberto, principalmente em O Tigre e a Neve e A Vida é Bela.

No entanto, como este artigo não começa ao acaso e temos, sempre, de ir ao início das coisas, começamos pela prova de amor de Fellini à arte circense, expressa em toda a sua plenitude em Os Palhaços (1970), que resgata a história e lança um olhar sobre a evolução destes profissionais. Esta magnífica obra cinematográfica começa com uma criança que vê, durante a noite, pela janela do seu quarto, uma companhia montar a tenda circense perto de sua casa. Na manhã seguinte, ao sair, vemo-la entrar, num misto de curiosidade e fascínio típico de quem vê algo novo pela primeira vez, nessa mesma tenda. No final, em que a nostalgia fala mais alto, com a tristeza inerente de esta ser uma actividade em declínio e sem nenhuma segurança, as bancadas do circo aparecem vazias, escurecidas pela sombra, enquanto dois palhaços tocam trompete iluminados por um foco que os segue.

É precisamente por aqui que começamos porque há muitas coisas que juntam Fellini e Benigni. Benigni é um enfant terrible que demonstra ser um completo diabo travesso, tal como Mark Twain imaginou o Huck Finn e Tom Sawyer, ou como Collodi imaginou Pinóquio. Há, no entanto, um reverso de ingenuidade que nada tem a ver com diabruras ou malícia, muito pelo contrário, chega até a tocar a fantasia e a angelicalidade. Tal como a criança se deixa fascinar no início de Palhaços, assim também se deixam fascinar as personagens criadas e interpretadas por Roberto. Tal como Fellini termina em nostalgia e tristeza, assim Benigni também nos apresenta o abismo por trás da sua aparente leveza. É esta constante união entre estes conceitos que tão bem caracterizam o realizador de A Vida é Bela e O Pequeno Diabo que, aliás, tal como muito felliniamente disse numa entrevista a David Letterman, depois de uma tentativa falhada de enveredar no sacerdócio até trabalhou, também, como ajudante de mágico, num circo.

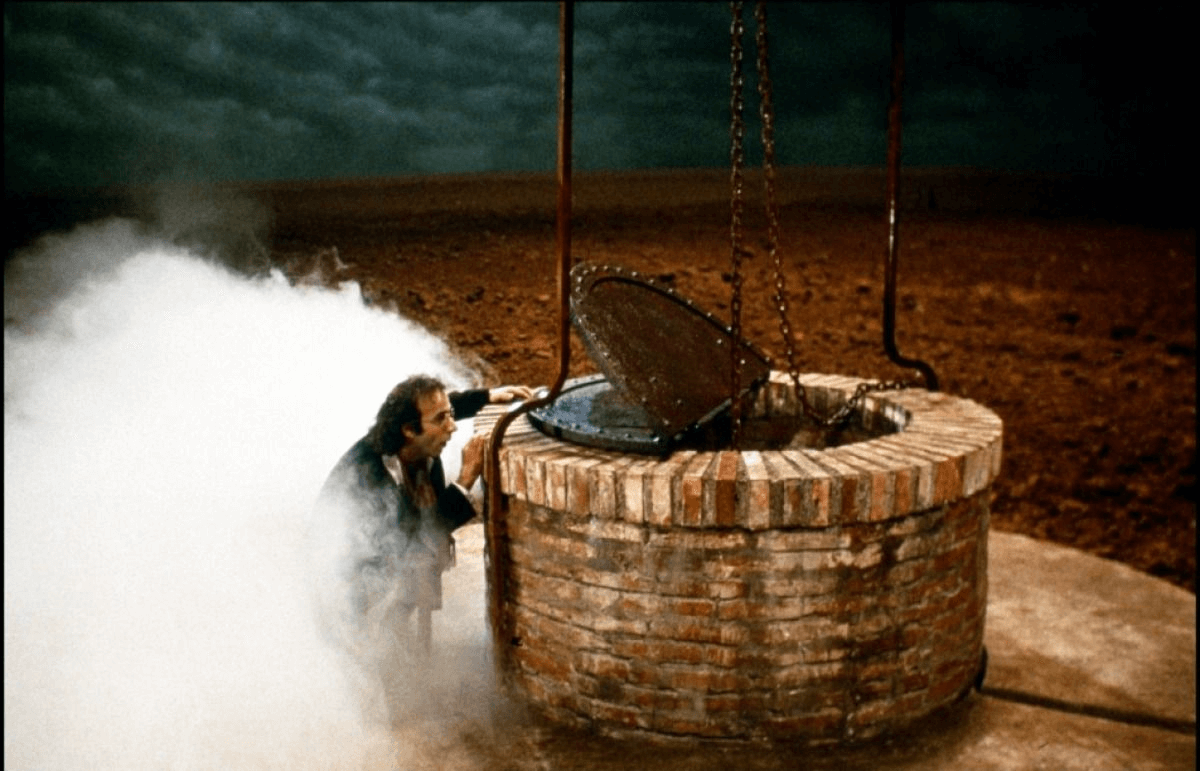

Não seria, portanto, de admirar que Fellini gostasse desse lado de Benigni e o convidasse para fazer parte de A voz da Lua lançado em 1990. Desta vez, é o realizador de Amarcord quem coloca Roberto na personagem muito poética de alguém que vê o mundo de forma diferente, à margem da sociedade (acaba de sair de um manicómio), também ele em constante viagem entre a ingenuidade e a fantasia ― pois a lua o segue e conversa com ele. É muito interessante repararmos, aliás, na forma como Fellini tratou Benigni durante as rodagens do filme, justamente por Kim Novak. Ao tratá-lo pelo nome artístico de uma actriz, está a pô-lo num lugar de destaque que no cinema, muito particularmente, é relegado ao género feminino.

Mas nunca percamos de vista o verso chave de Dante, “Não há maior dor do que a de nos recordarmos dos dias felizes quando estamos na miséria”. E à luz desta ideia deixada pelo eterno enamorado da bela Beatriz (quase que uma Eurídice) , vale a pena colocarmos estas questões. Quem foi, afinal, Guido, em a Vida é Bela? Porque é que este filme,não obstante algumas críticas por, supostamente, retratar o holocausto também com humor, provocou o impacto que provocou? Pois muito bem, de forma tipicamente benigniana, Guido é um apaixonado pela vida que faz rir ao extremo. É um romântico, também, que, mais do que meramente fazer poesia, quer fazer da sua vida um poema. Por isso, na sua luta desajeitada de encontrar um lugar na vida, a sua ambição não é mais do que conseguir, legalmente, abrir a sua tão desejada livraria, “tutto metà prezzo”. Mas convém não esquecer que este filme, de 1997, está dividido em duas grandes partes.

Essa divisão dá-se no exacto momento em que a personagem de Nicoletta Braschi, a eterna musa real de Benigni, decide de livre e espontânea vontade entrar no comboio para ir para o campo de concentração tal como o marido e o seu filho. Antes, vemos as recordações do que poderia ter sido a vida de uma maravilhosa família. Por isso é que o humor da primeira parte é tão importante. Depois, a brutalidade de uma segunda guerra mundial que acabou com a felicidade e com o decorrer normal do dia-a-dia dessa mesma família. Lá está, a expressão máxima do verso de Dante que explica como um primeiro momento de felicidade pode reforçar a expressão de um momento de tristeza que vem a posteriori. É o tal desconforto do murro no estômago quando se vê um palhaço triste. O verdadeiro entendimento de Benigni do “It’s a sad and a beautiful world”, de Down By Law e, já agora, uma ideia também partilhada no universo de Charlie Chaplin. Em Monsieur Verdoux, quando o anti-herói tem uma conversa, em sua casa, com a personagem de Marilyn Nash, esta atira-lhe, “é um mundo confuso e muito triste, mas um pouco de bondade pode torná-lo belo.” Essa mesma ideia, mais uma vez, também é muito visível em Noite na Terra, de Jim Jarmusch. Porque é que a parte final, em Helsínquia, vem depois do riso ter sido levado ao extremo com o taxista interpretado por Benigni, justamente?

Assim é este italiano, alguém que faz das suas personagens, mais do que meros desajeitados desta vida (tal como o Charlot de Charlie Chaplin), poetas, estetas essencialmente. Personagens que, independentemente de escreverem versos reais ou não, mesmo tendo atitudes endiabradas e travessas, ousam ter uma atitude poética perante as suas vidas. Querem fazer da sua estada no mundo um grande poema e é, exactamente, nisso, que reside a sua rebeldia. A verdade é que por a Vida é Bela ter tido tanto impacto merecido, o resto da cinematografia de Roberto acabou por ficar mais esquecida. Mas relembro, também, O Pequeno Diabo, de 1988. Num conceito que respira Mark Twain por todos os lados, há dois seres imortais que descem a este mundo terrestre: o próprio diabo e uma outra mulher. O cómico da situação é que em vez da malvadeza, vemos um ser brincalhão mas simpático que se fascina por tudo porque está a experienciar e a sentir as coisas pela primeira vez. Bastante desajeitado mas ingénuo, como uma criança de cinco anos, no mundo de Benigni até o próprio diabo se deixa levar pelas artimanhas do amor.

Em parte, há algo neste filme que faz lembrar um pequeno diálogo entre a Miss Watson e o Huck, “a seguir, falou-me do lugar das penas eternas, e eu respondi-lhe: «Quem me dera lá estar!» Ficou danada, mas eu não tinha dito aquilo por mal. Tudo o que eu queria era estar noutro sítio, mas em nenhum em especial. Ela disse que era muito feio o que eu tinha dito, que ela própria não o diria por nada deste mundo, e que iria viver de modo a ir para o Céu. Bom, eu não via vantagem nenhuma em ir para onde ela fosse, por isso decidi não me esforçar para que tal acontecesse. Mas não o disse porque só iria criar complicações, e isso não seria nada bom. Agora que já estava lançada, continuou a falar-me do Paraíso. Disse que tudo o que toda a gente tinha de fazer era andar sempre por ali, com uma harpa, a cantar eternamente. Deu-me a ideia de que não deve ser muito interessante. Mas também não o disse. Perguntei-lhe se ela achava que o Tom Sawyer iria para lá, e ela respondeu que tinha as suas dúvidas. E eu fiquei satisfeito porque gostaria de estar com ele.” Da mesma forma que Huck vê o Inferno de forma ingénua e até estaria tudo bem se, ao menos, estivesse com o seu amigo, o mesmo se sucede no filme de Benigni. Tal como uma criança de cinco anos aterroriza um pai com partidas, o diabo aterroriza um padre com as confusões que faz, mas nunca deixa de ver o homem do clero como amigo embora este, por sua vez, já esteja farto, sem paciência e cheio de desconfianças. Há aqui quase que uma inversão dos valores. E, mais uma vez, é a ingenuidade benévola, a amizade ou as partidas do amor sempre livre que acabam por se sobrepor e atingir um patamar além do bem e do mal.

Benigni é, essencialmente, da poesia e da palavra. Demonstrou-o inúmeras vezes. Aliás, O Tigre e a Neve, de 2006, é uma ode a isso mesmo. No início, além de Tom Waits, há referências a Marguerite Yourcenar, Jorge Luis Borges, Eugenio Montale e Giuseppe Ungaretti. O que Benigni quis demonstrar com este filme que, depois de de muito tempo em que a crítica não lhe foi tão favorável, foi que existe um lugar certo para cada palavra e, esse espaço em particular, tem de ser respeitado. Demonstrar como se pode ser poeta nas atitudes, essencialmente. Tal como em a ‘Vida é Bela’, essa poesia e esse poder romântico de respeitar o lugar certo de cada verso, são expressos como vencedores sobre um cenário de guerra, neste caso o Iraque. Em Pinóquio, de 2002, também há uma poesia latente, não só pela reflexão sobre a vida e a morte que a Fada Azul faz no início mas, essencialmente, no final, quando Pinóquio, já menino, decide entrar na escola mas a sua sombra, sempre sincera, recusa-se a abandonar a observação e o fascínio das coisas belas. Por isso, ao contrário do corpo físico, fica à porta acompanhada pela borboleta azul.

Tudo o que relembramos aqui, a ingenuidade, a rebeldia, a travessura, o olhar para as coisas tal como se fosse a primeira vez, comuns a todas as personagens benignianas, tem a ver, única e exclusivamente, com este conceito – o amor que, ao invés de prender, liberta. Por isso é que, tal como a sombra de Pinóquio acompanhada pela borboleta, nunca nos devemos esquecer de olhar para as coisas como se fosse a primeira vez, porque só assim nos lembramos da sua beleza. E, seja em tempos de paz ou guerra, o que é que é mesmo o amor? O amor ama por si só ou obedece à nossa vontade daquilo que queremos amar? O amor cede a dogmas, sejam eles quais forem ou é, antes, como o vento que vai para onde quer? Por essa razão é que Santo Agostinho decidiu juntar, numa mesma frase, amor e a liberdade do querer, “ama e faz o quiseres”. E mesmo assim, mesmo que a centelha desse amor seja breve porque todos perecemos, sermos sinceros à sua expressão faz com que algo se solte da fatalidade do destino. Ao menos, num breve momento, aproximamo-nos da verdade de quem somos, não importa quem ou o que amamos, se realmente amamos. Isso é sempre rebelde e obriga-nos, então, a sermos poetas e estetas. Como diria o seu amigo Jarmusch que foi, aliás, quem o deu a conhecer à América, em 1986, Só os Amantes Sobrevivem na alegria e tristeza que este mundo louco representa.

Vai haver um outro filme de Pinóquio, realizado por Matteo Garrone, no qual vamos ver Benigni como Geppetto. Mas não se enganem, este italiano que beija e abraça toda a gente vai ser sempre o Pinóquio. Aliás, já o queria ser, quando estava ainda no ventre da sua mãe.